국내외 시장동향

시장 동향

바이오 플라스틱 시장규모는 2007년 기준, 21억$(유럽 10억$, 미국 8억$, 기타 3억$)로 추정되고 있으며, 세계적인 바이오플라스틱 생산량은 ’07년에 약 26만 5,000톤 추정되며, 가장 규모가 큰 4개사는 미국의 NatureWorks, 이탈리아의 노바몬트, 독일의 바이오테크, 그리고 프랑스의 Sphere이다.

전 세계 바이오 플라스틱의 연간 생산량은 약 36만 톤(’07년)으로 아직까지 전체 플라스틱시장에서 차지하는 비중은 0.3%로 미미한 수준이다. 그러나 ’13년까지 연평균 37% 성장해 그 규모가 233만 톤으로 확대될 것으로 예상되며 ’20년에는 345만 톤에 육박할 전망이다. 2013년 발효될 교토의정서에 따른 탄소세 도입으로 기존 이산화탄소를 발생하는 석유기반 고분자는 경쟁력이 약화될 반면, 바이오 플라스틱은 시장경쟁력이 갈수록 증가추세이다. '15년 세계 바이오 플라스틱 시장은 1.5~4.8%를 차지할 것으로 예상하며 400~1,250만톤 생산 추정 (Frost & Sullivan)하고 있다. 이러한 바이오매스 원료를 활용해 바이오 플라스틱을 생산하면 화석원료 사용 대비 이산화탄소 배출량이 10∼70%가량 줄어들 전망이다. 현재 생산되고 있는 바이오 플라스틱의 시장현황에 근거하여 보면 2012년까지 기존 고분자의 5~10%가 바이오 플라스틱으로 대체될 전망이며, 산화생분해 플라스틱 및 바이오매스를 플라스틱 고분자에 적용하는 바이오 베이스 플라스틱 포함하면 기존 고분자 시장의 30% 이상 대체가 가능한 것으로 전망된다.시장 특성

바이오 플라스틱 분야중에서 세계 패키징 산업시장의 거시동향을 분석하여 보면 북미, 유럽, 일본 등 선진국은 기술력과 시장점유율 우위를 바탕으로 친환경 패키징 분야 등 부가가치가 큰 고급 패키징 분야의 시장개척이 두드러지는 반면, 개발도상국들은 가격 우위를 바탕으로 하는 저급 패키징의 대량 거래가 주를 이룬다.

이러한 동향은 선진국 주도 시장은 개발도상국이 쉽게 진입할 수 없을 것으로 비춰지는데, 이는 선진국과 개발도상국 사이의 기술 장벽이 더욱 확고한 시장 진입 장벽을 구축하고 있기 때문인 것으로 분석된다. 따라서 친환경 에코 패키징 분야 시장은 선진국 주도형의 고부가 가치 시장으로써, 기술력으로 인해 시장 진입 장벽이 높다는 것이 가장 큰 특징이라고 할 수 있다.

반면 우리나라의 경우, 점차 가해지는 각국의 환경 관련 규제로 인해서 세계 시장에서 우위를 유지하기 위해서는 반드시 진입해야할 시장이라고도 볼 수 있다.

시장 측면 및 바이오 플라스틱 활성화 방안으로 (1) 실질적인 정부 정책의지가 있어야 한다. 즉 환경보호를 위한 사회적 비용을 생산자나 소비자가 자발적으로 추가 비용을 지불하기를 기대하기는 어렵기 때문에 국민 전체가 부담하는 법적 강제가 있어야 한다. (2) 개발자, 생산자 입장에서는 바이오 플라스틱의 원가 절감, 생산성 제고를 통한 원가절감 노력을 하여야 하고, (3) 기업, 정부, 지방자치단체 및 개인인 소비자 입장에서는 환경보호의 수혜자 측면에서 추가되는 사회적 비용을 분담하여야 하는 바이오 플라스틱 시장의 특성을 감안하여야 한다.

국내외 시장동향

소비자의 환경보호에 대한 관심 증대는 환경관련 기술개발 수요 증대로 이어지고 바이오 소재 및 에코 패키징 산업 구조 변화를 초래하고 있다. 또한 더 적은 양의 보존제 첨가와 신선한 식품에 대한 요구 증대는 좋은 재료 특성을 가진 패키징과 액티브 그리고 인텔리전트 패키징 개발 필요성을 제기하고 있다.

이러한 소비자 트렌드 변화는 패키징 산업에 대해 소형화, 경량화, 편리성, 이동성 등 패키징 기능의 고도화와 이를 위한 기술혁신을 요구하고 있는데, 소비자들의 다양한 욕구에서 출발한 패키징에 대한 인식 제고는 패키징 산업의 기술혁신과 수요 증대 등 패키징 산업에 대한 긍정적인 요인으로 작용할 수 있다.

그러나 이러한 기술혁신 등을 통해 이러한 수요를 충족시키지 못할 경우 제품의 고유 가치 하락과 브랜드 이미지 등에 치명적인 영향을 미칠 수 있다.

* 환경보호, 지속가능한 발전 및 바이오 플라스틱 관련 규제

환경보호에 대한 관심 증대와 함께 경제적인 성공, 환경보호 및 사회 후생적 측면을 모두 포괄하는 개념인 지속가능한 발전에 대한 관심이 높아지고 있다. 지속가능한 발전 개념은 단순히 환경보호 차원에만 머무르지 않고 경제성장의 질, 기후변화, 생태 다양성, 종업원 교육훈련, 보건과 안전, 노령화 인구구조 등을 포괄하고 있는데, 개별업체에 대해서는 이에 대응하기 위한 기술개발 투자 증대와 비용증대 형태로 나타나고 있다.

이와 관련하여 향후 기업의 성과나 경제성장의 측정기준이 이러한 지속가능성을 반영하는 방향으로 변화하게 될 것으로 예상된다. 이는 기업들이 지속가능성에 대한 투자를 비용의 개념이 아닌 새로운 미래 경쟁력 확보 수단으로 받아들여야한다는 것을 의미한다.

이와 함께 환경보호와 보건과 안전 등에 대한 각국의 규제도 강화되고 있는데, 환경보호는 제조업체 책임(Producer Responsibility), 기후변화 예방, 오염방지, 재활용 등과 관련한 제조업체 의무나 세금 부담 형태로 나타나고 있다.

-

국내 시장 동향

- 국내에서 생분해성 플라스틱과 관련된 연구는 1990년대 이후 SK, 대상 등 대기업 및 연구기관, 벤처기업들을 중심으로 꾸준하게 이루어지고 있지만, 아직은 시장 규모가 작고, 높은 가격으로 인해 사업화는 활발하지 못한 실정이다.

- 과거에 쓰레기 종량제 봉투, 음식물 쓰레기 봉투 등 일부 분야에서 사용이 되었지만 현재는 거의 실용화가 이루어지지 않고 있다.

- 쇼핑백의 경우 사용을 억제하기 위해 소형마트 등에서 유상 제공하고 있으나 사용이 크게 줄지 않아 정책의 실효성을 거두지 못하고 있다. 최근 대형마트를 중심으로 난분해성 쇼핑백 사용을 자발적으로 사용억제하고, 종이백, 장바구니 사용을 권장하고 있다. 따라서 강도, 물성, 생산성이 우수하면서도 환경친화적인 쇼핑백이 출시되면 그 대체 전망은 밝다.

- 정부시책 및 시민들의 환경의식 고취, 교토의정서에 의한 지구온난화 등의 인식전환에 의해 환경 피해를 줄이기 위한 움직임이 활발하다. 소비자 들의 높아진 의식구조로 환경배려형 상품의 수요가 늘어가고 있으며, 바이오 플라스틱의 수요도 급속하게 증가하고 있는 추세이다.

- 국내 시장규모는 정확하게 파악이 되지 않고 있다. 다만, 국내 1회용품 대비 생분해성 고분자 시장을 추정 비교해 보면 다음 표와 같다.

국내 1회용품 시장과 생분해성 고분자 시장 (추정) (단위 : 억원)

구분 2002년 2003년 2004년 2005년 1회용품 시장 4,000 4,600 5,300 6,100 생분해성 시장 1,600 2,300 3,200 4,270 * 출처 : 통계청 2007, 환경기술정보센터 2008

-

해외 시장 동향

선진국에서는 수십 년 전부터 패키징의 상품보호와 부가가치 상승효과를 인식, 민간 또는 기관 주도의 패키징 단체를 구성하고 전문 인력을 육성하는 등 패키징 육성정책을 펼쳐오고 있다. 그 결과 미국의 패키징 산업은 3번째, 호주는 6번째 등으로 큰 산업으로 성장하였고 이것은 국가적인 차원에서 조직적인 패키징 진흥 정책이 뒷받침이 되었기 때문이었다.

이들 국가는 선진국에서는 이미 친환경적인 패키징 소재를 개발하여 적극적으로 이용하고 있는데, 에코 패키징 기술은 마케팅 면으로나 인류사회에 공헌하는 면에서 매우 중요한 분야로 부각되고 있기 때문이다. 선진국들이 환경대응 패키징 기술 개발에 있어 중점적으로 고려하고 있는 목표는 재활용 용이성, 감량 가능성, 인체 무해성 등인 것으로 알려지고 있다.

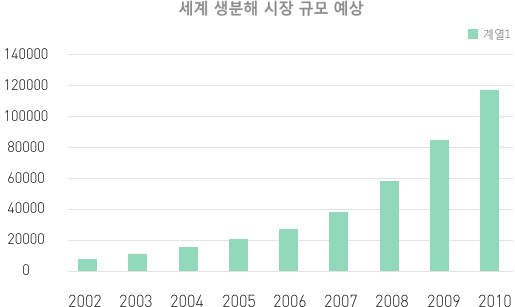

- 노무라 경제 연구소 자료에 따르면 생분해 플라스틱 시장은 2010년 116,700톤으로 성장할 것을 예상한다. 이는 석유자원의 고갈에 따른 대체 수요의 증가와 함께, 석유 가격은 급격하게 오르는 반면 식물 유래 생분해 플라스틱의 가격은 원만한 상승세를 탈 것으로 예상했기 때문이다.

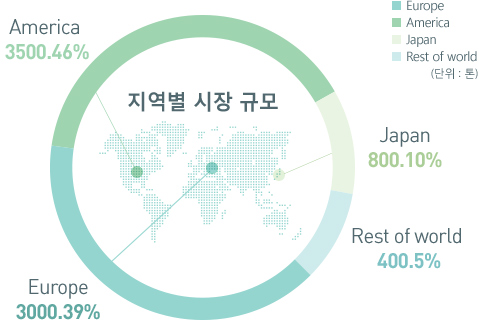

- 생분해 필름의 시장은 매년 10~15%의 성장이 가능할 것으로 예상된다. 주로 환경에 민감한 유럽과 미국이 시장을 주도할 것으로 보이고, 정부의 규제의 강화로 인한 성장보다는 선진국의 대형마트 중심으로 시장 변화를 주도할 것으로 예상되며, 현재도 그런 움직임이 감지되고 있는 실정 이다. 아래 그림은 각 국가별 필름 시장에 관한 그림이다.

그림에서 보다시피 미국과 유럽이 전체 시장의 85%를 형성하고 있어서 이들의 움직임에 따라 다른 나라들도 큰 영향을 받을 것으로 예상된다.

- 2008년 지역별 시장규모를 분석해보면, 세계 수요의 약 96%를 서유럽, 북미, 아시아 시장이 차지하고 있다. 서유럽, 북미, 아시아의 2008년 바이오 플라스틱 수요량은 각각 7.7만톤(39%), 5.8만톤(29%), 5.8만톤(29%) 규모를 나타내고 있으며, 5년후인 2013년에는 아시아의 수요가 특히 빠르게 증가하여 각각 29.5만톤(33%) 19.3만톤(21%), 30.2만톤(34%) 시장규모를 나타낼 것으로 예상된다.

- 전세계적으로 유럽의 Novamont, 미국의 Natureworks, Telles, 일본의 Showa Polymers 등 수십개의 기업들이 생분해성 플라스틱 시장에 참여하고 있고 현재 미국 50%, 유럽 40%, 일본이 10%를 점하고 있다.

- 국가별로는 2008년을 기준으로 미국, 일본, 독일 등 선진국의 수요가 대부분을 차지하고 있으며, 경제 규모에 비해 상대적으로 선진화가 늦은 것으로 인식되고 있는 중국도 세계시장 점유율이 세계 4위 수준인 1.5만 톤 규모의 수요를 형성하고 있어 세계시장의 7.5%를 점유하고 있다.

- 또한 2013년에도 국가별 순위 및 수요비중은 일정부분 유지될 것으로 예상된다. 그러나 기존 주력시장이었던 미국과 유럽의 비중이 상대적으로 감소하고, 아시아 지역이 세계시장의 주력으로 등장할 것으로 예상되고 있으며, 중국과 한국 등의 수요도 꾸준히 증가할 것으로 예상되고 있다.

- The Freedonia Group에서 발표한 “Degradable Plastics to 2008" 보고서에 따르면 미국의 분해성 합성수지 수요는 매년 9% 정도씩 증가하여 2008년까지 4.6억 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, Nikkei Biotechnology Annual Report에 따르면 유럽, 일본 등의 천연물 포장재 시장은 환경 규제에 의해 급속히 성장하여 9조 이상이 될 것으로 전망하고 있다.

- 인도, 방글라데시 등 동남아 지역은 전통적으로 플라스틱 포장재의 사용량이 많고, 유럽 등지로 제품을 수출하는 생산 기지의 역할을 하고 있었는데 최근 플라스틱에 대한 사용 규제가 강화되면서 분해성 제품에 대한수요가 급증하고 있는 추세이다.

국내외 시장 전망

최근 석유 유래의 합성수지에 대한 논란이 뜨거워지고 있다. 우리 생활 주변에서 폭넓게 사용되고 있지만 환경문제가 만만치 않기 때문이다. 특히 일단 버려지면 분해되기 까지 300년 이상 소요되어 환경오염의 주범으로 인식되어 소비자들이 점차 친환경 제품을 원하는 쪽으로 분위기가 바뀌고 있다.

바이오 플라스틱은 가공이나 폐기를 할 때 일반 플라스틱보다 이산화탄소 발생량을 25% 이상 줄일 수 있다. 인체에 유해한 다이옥신 등 환경호르몬이 함유되어있지 않아 생활용품으로 사용하기에도 적합하다는 것이 업계의 정설이다.

하지만 바이오 플라스틱은 아직까지는 사용 범위가 제한된 편이다. 바이오매스 소재 사용, 생산공정의 증가 등으로 원가상승 문제 때문에 기존 플라스틱 제품에 비해 적게는 15~20%, 많게는 3~5배 정도 가격이 비싸기 때문이다. 게다가 전자제품, 산업용품 등에서 요구되는 수준의 물성, 강도를 유지하는 것도 간단한 문제는 아니다.후지제록스프린터스 관계자는 "바이오 플라스틱 함유 제품 개발 및 제작은 추가 비용이 들어갈 뿐 아니라 필요 경도 및 강도를 만족시켜야 하기 때문에 쉽지 않다"고 말했다.

The Freedonia Group에서 발표한 “Degradable Plastics to 2008" 보고서에 따르면 미국의 분해성 합성수지 수요는 매년 9% 정도씩 증가하여 2008년까지 4.6억 달러에 이를 것으로 전망하고 있으며, Nikkei Biotechnology Annual Report에 따르면 유럽, 일본 등의 천연물 포장재 시장은 환경 규제에 의해 급속히 성장하여 9조 이상이 될 것으로 전망하고 있다.

인도, 방글라데시, 태국, 인도네시아, 베트남 등 동남아 지역은 전통적으로 플라스틱 포장재의 사용량이 많고, 유럽 등지로 제품을 수출하는 생산 기지의 역할을 하고 있었는데 최근 플라스틱에 대한 사용 규제가 강화되면서 분해성 제품에 대한 수요가 급증하고 있는 추세이다.

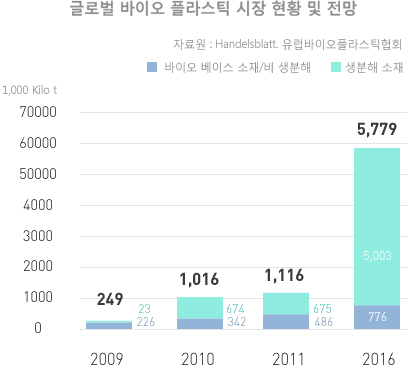

유럽 바이오 플라스틱 협회장 포그렐(Hasso von Pogrell)에 따르면 바이오 베이스 플라스틱 소재인 PE와 PET 등이 급성장을 하고 있고, 생분해 플라스틱 역시 높은 성장세를 보이고 있다. 특히 PLA(Polyactic acid)소재와 PHA(Poly hydroxy alkanoates)소재가 성장을 견인하고 있다고 한다.

국내 시장 전망

바이오 플라스틱은 플라스틱의 여러가지 문제 해결을 위한 대안의 하나로 1980년대 후반부터 대두된 기존 플라스틱의 대체시장으로 1990년대 중반이후 환경 규제가 강화되면서 새롭게 부각되고 있는 신흥 산업 분야이다.

우리나라의 경우 바이오매스 플라스틱의 실용화가 미미한 편이었으나 2001년 하반기부터 쓰레기 종량제 봉투 제조시 생분해성 소재 함량 30%이상 사용의무화를 위한 환경부 지침이 개정됨에 따라 각 시, 군, 구 지방자치 단체의 조례 개정작업이 완료되어 현재 적용 중에 있고, 일회용품 등의 사용금지 법안 발효시점인 2003년 1월 1일부터는 우리나라의 바이오 플라스틱 시장도 급속하게 성장하고 있다.

국내 기업들은 정부의 방침에 따라 식품 포장재, 산업용 포장재, 면도기, 칫솔, 포크, 수저 등의 다양한 일회용 플라스틱 제품에 대한 대체원료를 출시하여 일회용 플라스틱 제품을 급속하게 바이오매스 소재로 대체하고 있어, 추후 바이오 플라스틱의 국내시장 규모는 최소 5조원 이상이 될 것으로 예상하고 있다.

국내 수요는 2008년 4,000톤에서 2013년 12,000톤으로 5년간 약 3.75배 성장할 것으로 예상된다. 2008년 이후의 CAGR은 5년간 30.26%를 나타내며 빠르게 성장할 것으로 전망하고 있으며, 2013년 이후에도 CARG 21.67%의 높은 성장을 예상하고 있다. 바이오 플라스틱의 국내 수요는 다음 표와 같다.

종류에 따른 바이오플라스틱 수요(Korea)(단위 : 1,000톤)

| 구분 | 1998 | 2003 | 2008 | 2013 | 2018 |

|---|---|---|---|---|---|

| 플라스틱 레진 수요 | 2.75 | 3.8504 | 5,290 | 6,500 | 7,800 |

| 바이오 레진 kg / 플라스틱 m ton | - | - | 0.76 | 2.31 | 5.13 |

| 바이오 플라스틱 | neg | neg | 4 | 15 | 40 |

| 생분해 플라스틱 | neg | neg | 3 | 5 | 12 |

| PLA | neg | neg | 1 | 2 | 5 |

| 기타 생분해 | neg | neg | 2 | 3 | 7 |

| 바이오 베이스 플라스틱 | - | neg | 1 | 10 | 28 |

* 출처 : Industry Study 2458, “World Bioplastics”, 2009, the Freedonia Group, Inc

국내의 바이오 플라스틱 수요는 2003년까지 거의 존재하지 않았다고 볼수 있으며, 2000년대 중반 이후에 본격적으로 시작된 것으로 분석되고 있다. 국내 시장은 꾸준하게 성장될 것으로 예상되며, 특히 현재 국내시장은 경제규모에 비하면 도입기라고 볼 수 있으며, 향후 점자 강화될 것으로 예상되는 환경규제, 국민의식의 성숙 등으로 더욱 빠른 성장이 전망된다.

한편 세계시장에서의 국내시장 점유율은 2.0% 이하로 그 비중이 미미한 수준이다. 특히 세계 10위권의 경제 대국이면 녹색성장을 강조하고 있는 우리나라의 상황으로 볼 때, 상대적으로 매우 작은 시장규모로 볼 수 있다(이준우 등 2011).

현재 바이오 플라스틱은 대부분을 생분해성 플라스틱이 차지하고 있다. 그러나 2013년 이후부터는 세계시장의 흐름과 같이 산화생분해 플라스틱 및 탄소저감형 바이오 베이스 플라스틱의 수요가 시장을 주도할 것으로 예상이 되고 있다. 이는 가격에 매우 민감한 국내 플라스틱의 특성을 반영한 것으로 상대적으로 환경부하가 적은 바이오 베이스 플라스틱, 산화생분해 플라스틱의 수요가 증가할 것으로 예상된다.

현재 바이오 플라스틱은 물성이 기존 플라스틱 제품에 미치지 못하고 가격이 상대적 고가여서 상업적으로 사용이 미미한 실정이나, 플라스틱 폐기물에 대한 규제 강화가 증가되고 있고 국민들의 환경의식 수준이 높아짐에 따라 바이오 플라스틱에 대한 수요는 산화생분해 및 바이오 베이스 플라스틱을 중심으로 큰 폭으로 수요가 증가할 전망이다.

기존 플라스틱의 물성을 유지하면서 원가절감이 이루어진 산화생분해 및 바이오 베이스 플라스틱 제품이 지속적으로 출시되고 있고, 물성이 생분해 대비 훨씬 우수하고 가격경쟁력 또한 기존 난분해성 범용 플라스틱과 유사한 산화생분해 및 바이오 베이스 플라스틱이 대량 생산 체계가 갖추어지면 폭발적인 시장 확대가 예상된다.

해외 시장 전망

세계적으로 바이오 플라스틱의 수요는 1998년 미국, 유럽, 일본의 경우 약 18천톤 ($95 million) 이었고, 2003년까지 매년 약 37%씩 증가하여 약 91천톤 가량이 될것으로 예상된다. (SRI International)

일본 시장의 규모는 확정적이지는 않지만, 2001년에 전년 대비 50% 이상 성장하여 6,000톤 규모의 생분해성 시장을 형성하였으며 매년 20% 이상 빠르게 시장이 확대되고 있다. 또한 1만 톤 규모 형성을 향해 확대 기조에 있는 것으로 추정되고 있다. 현재의 시장 구조는 전분계를 근거로 한 완충재를 대표로 하는 곤포자재 용도 35%, PBS계를 주재료로 한 농림수산 토목자재 용도 30%, PBS 계 및 PLA계를 바탕으로 한 음식물 쓰레기 회수 봉투 등 포장자재 용도 10%, PLA를 주로 한 투명봉투나 필기구류 등의 문구 및 그 외 산업부자재 용도로 25%가 추정되고 있다.

바이오 플라스틱의 생산과 소비량 (천톤/년)

| 미국 | 유럽 | 일본 | 합계 | |

|---|---|---|---|---|

| Annual Capacity | 11 | 29 | 6 | 46 |

| Production | 10(50%) | 8(40%) | 1.5(10%) | 19.5 |

| Imports | 2 | 1 | 0.6 | 3.6 |

| Exports | 3 | 2 | 0.1 | 5.1 |

| Consumption | 9 | 7 | 2 | 18 |

* 출처 : CEH(Chemical Economics Handbook) estimates, 1998

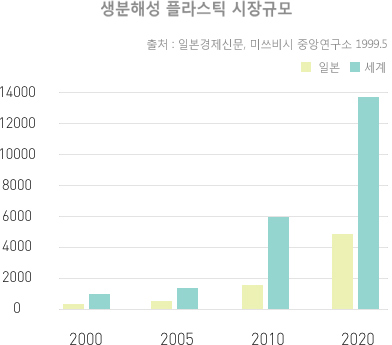

1999년 5월 일본경제신문에 따르면, 세계적으로는 2000년에 930억엔 정도인 바이오 플라스틱 시장이 2020년에는 1조 3828억엔으로 크게 성장할 것으로 예측하였다. 과거 화제가 되었던 곡물 메이저 회사인 Cargill사(현 네이처웍스)와 세계 최대의 유산 메이커인6 PURAC사가 미국의 네브래스카(Nebraska)주에 연간 20만톤까지의 증산이 가능한 유산 공장을 완성하였다. 바이오 플라스틱은 금세기 초 전체 플라스틱 시장의 1~5%를 차지하나, 2010년 이후에는 10% 이상을 점유하는 산업으로 성장할 것으로 전망된다. 최근 산화생분해 및 바이오 베이스 플라스틱의 약진으로 그 시장은 예상보다 훨씬 빨리 성장할 가능성이 매우 높다.

산화생분해 및 바이오 베이스 플라스틱의 본격적인 시장진입은 제조사들의 상용화 플랜트 설비 가동시기에 따라 제조사들의 시기적인 변화가 있을 수 있지만, 이들은 기존의 범용 플라스틱의 대체가 용이한 점에서 파격적인 시장변화가 예상된다. 특히 신규 생분해 플라스틱의 경우 기존 설비의 지속적인 사용이 어려운 단점이 있었지만, 산화생분해 및 바이오 베이스 플라스틱의 경우 이러한 장벽이 높지 않아 시장진입이 상대적으로 용이할 것으로 판단된다. 이미 일부 시장에 진출하여 상품화가 이루어지고 있는 건축자재, 자동차 내장재, 식품용기, 산업용품, 문구화일, 생활용품 등의 사례를 보면 그 가능성은 더 높아 보인다.

바이오 제품, 인체무해성 등 찬환경 제품을 선호하는 소비자 및 산업 트렌드 변화는 바이오 플라스틱 산업에 대해 소형화, 경량화, 편리성, 이동성 등 기능의 고도화와 이를 위한 기술혁신을 요구하고 있는데, 소비자들의 다양한 욕구에서 출발한 바이 플라스틱에 대한 인식 제고는 바이오 플라스틱 산업의 기술혁신과 수요 증대 등 산업 발전에 대한 긍정적인 요인으로 작용할 수 있다. 환경보호에 대한 관심 증대와 함께 경제적인 성공, 환경보호 및 사회 후생적 측면을 모두 포괄하는 개념인 지속가능한 발전에 대한 관심이 높아지고 있다.

지속가능한 발전 개념은 단순히 환경보호 차원에만 머무르지 않고 경제성장의 질, 기후변화, 생태 다양성, 종업원 교육훈련, 보건과 안전, 노령화 인구구조 등을 포괄하고 있는데, 개별업체에 대해서는 이에 대응하기 위한 기술개발 투자 증대와 비용증대 형태로 나타나고 있다.

이와 관련하여 향후 기업의 성과나 경제성장의 측정기준이 이러한 지속가능성을 반영하는 방향으로 변화하게 될 것으로 예상된다. 이는 기업들이 지속가능성에 대한 투자를 비용의 개념이 아닌 새로운 미래 경쟁력 확보 수단으로 받아들여야한다는 것을 의미한다.

이와 함께 환경보호와 보건과 안전 등에 대한 각국의 규제도 강화되고 있는데, 환경보호는 제조업체 책임(Producer Responsibility), 기후변화 예방, 오염방지, 재활용 등과 관련한 제조업체 의무나 세금 부담 형태로 나타나고 있다. (2012 포장협회 포장계, 2014 청정기술 등)